因此,在肝癌的治疗中,不能只看到肿瘤的一方面而忽视了机能,也不能只强调辨证施治而无视肿瘤的特性。只有有机地相互结合,才能协同增效,取得预想的结果。

在原发性肝癌的治疗上,北京伟达中医肿瘤医院院长郑伟达教授采用伟达慈丹四位一体,科学的将心、药、食、体四者相结合,辨证论治、遣方用药,临床治疗效果颇丰!郑伟达教授倡导最大限度发挥中医药优势,在中医治疗肝癌方面,郑教授提出了四个治疗原则。

郑伟达教授指出,在分析病情时首先应该运用中医的辨证来认识疾病,以了解肝癌发展过程中涉及的藏腑,邪正虚实情况,还要熟悉病肝癌的病理细胞学类型和分期及是否有转移及转移的部位及范围。这样将辨证与辨病很好地结合起来,才能从宏观上和微观上整体把握疾病的程度及发展变化趋势。

由于患者个体差异和病机不同,即使同一临床分期的病人证型可能会不同。由于疾病发展变化的缘故,证型特别是兼夹症在疾病的演变过程中会因人而异。因此,将辨病与辨证结合起来,可以纵观全局,既了解病的情况,又了解证的情形,以便更好地指导治疗。

2.标本缓急,注重治本

标与本,是病变过程中各种矛盾双方的主次关系,就人体抗癌能力与致癌因素来说,前者是本,后者是标。就致癌因素与症状来说,致癌因素是本,症状是标。

在肝癌的发病过程中,脏腑功能失调,正气亏虚是根本原因,因此,扶正提高人体的抗病能力是治本。而致癌因素作用于人体脏腑组织器官,从而破坏了人体的阴阳平衡,进而表现出了一系列的症状,只有致癌因素的消除,症状才会最终消失。

在原发和转移的关系上,原发是本,转移肿瘤是标。原发病灶的消退,继发病灶也会相继消退。在于并发症的关系上,肝癌是本,并发症是标,在治疗过程中,消除内外致癌因素,扶正、控制和消除肿瘤病变是治本,各种并发症进行治疗是属治标。标症不除,会加重机体的负担,导致病情的发展。病本不去,疾病难以痊愈。治标是权宜之计,治本才是根本之图。即“急则治标,缓则治本”。

3.扶正祛邪,权衡轻重

肝癌在发生发展的过程中,无不表现出正与邪的关系,扶正即是补法,以补气血阴阳之不足和脏腑的虚损,来调动机体内在的抗癌能力。祛邪即所谓攻法,以抑制和杀灭癌细胞来消除癌肿。在扶正与祛邪法则的具体运用时,要认真细致地观察和分析正邪双方力量对比情况,并根据肿瘤大小、病程、病期、体质强弱决定以祛邪为主,或以扶正为主,或攻补兼施。

从癌肿发展的进程看,大体可分为以下几个阶段,初期正虚轻微,中期邪盛为主或正虚邪实,最后为正气极度虚弱,因此,辨证治疗时应根据正邪关系的变化,作出相应的治法。

4.内服外用,表里结合

中药外治疗法是通过药物的渗透、腐蚀等作用来达到治疗肿瘤的目的,中医外治方法众多,适用于肝癌的主要有膏药贴敷法、含漱疗法等。膏药贴敷法是通过药物的直接作用或渗透作用,多采用大毒或剧毒的药物来祛除病邪。此法可大幅度减轻药物毒性给机体带来的损害,此法适用于肝癌的疼痛。

外治疗法是根据中医辨证施治的原则选方遣药进行治疗。配合内服中药扶正祛邪可起到局部和整体、外表和内里的相互兼顾,从而起到更好的治疗效果。肝癌的治疗,应用止痛消肿、活血逐水的中药外敷,祛邪而不伤正,配合内服药物;内外兼治,可望取得效果。

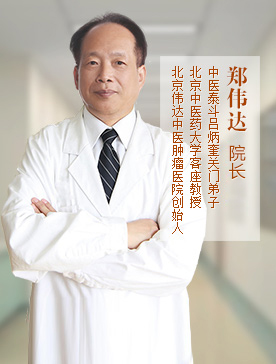

专家介绍

郑伟达教授

郑伟达教授,从医48年,擅长肝癌、肺癌、乳腺癌、胃癌等根治性手术后中医康复治疗和中晚期癌症放、化疗后增效减毒中医调理;对内、外、妇、儿各科病症,诸如老年骨质疏松、类风湿性关节炎、糖尿病、肥胖、慢性支气管、哮喘、心脏病、高血压、乙肝、肝硬化、偏头痛、失眠、抑郁症、高脂血症、胃病、腹痛、便秘、中风、甲亢、胆囊炎、胆石症、肾病综合征及泌尿系感染,男性遗精、阳痿、前列腺炎、不育,妇女月经不调、痛经、更年期综合征、不孕等疗效确切。

郑伟达教授以其博大的胸怀、高尚的情操、精湛的医术、诗人的胸怀、处事不惊的气度、居功不傲的性情、与世无争的心态、与人无碍的中庸性格,紧密结合其扎实的理论根基和多年的临床研究、诊疗实践,研制国家抗癌新药慈丹胶囊及参灵胶囊等十八种抗癌系列药物。慈丹胶囊入选“十二五”国家科技重大专项重大新药创制立项课题并取得重大科研新突破。

郑伟达教授首提癌症瘀毒理论学说,独创伟达慈丹“四位一体”——心疗、药疗、食疗、体疗——抗癌康复疗法,倡导发挥中西医优势互补治疗肿瘤,先后出版《郑伟达中医治疗肿瘤经验集》《八名方临床应用》《抗衰益寿妙决》《郑伟达医论集》《处世心语》《疑难杂病中医治验录》《郑伟达诗词》《四位一体疗法治疗肿瘤》《肝癌瘀毒论》《原发性肝癌中西医结合治疗学》(与吴孟超院士合著)《癌症瘀毒论》《防癌抗癌食疗金方》《黄帝内经新解》《中医临床经验心传》等60本医学著作;编著《慈丹清韵——诗词见证伟达创业之路》《郑伟达诗词》《慈丹集》《医余吟草》《杏林吟稿》《杏林建言》《慈丹堂诗词》《郑伟达诗词笺注》等10余本诗词著作;中央电视台、中央人民广播电台及《人民日报》《光明日报》《参考消息》《健康报》《中国中医药报》等全国300余家媒体宣传报道其先进事迹并载入《名老中医之路》(续编第三辑)。